La cafetera parpadea en la penumbra de la mañana. Inserto una cápsula, presiono el botón y observo cómo la cinta oscura cae en una taza que me acompaña desde hace más tiempo que cualquier vivienda. El primer sorbo es señal y permiso: el día puede comenzar.

Últimamente, sin embargo, el ritual convive con una inquietud que no logro tragar del todo. ¿Qué acabo de poner en marcha? ¿Qué energía y cuántos kilómetros, qué metales y plásticos, qué fábricas requiere esta dosis de comodidad? Vivimos en la generación del botón, una época que evita la resistencia, donde hasta el esfuerzo más pequeño parece demasiado. Preferimos el clic rápido al movimiento lento, la promesa de comodidad ante la más pequeña incomodidad, como si enjuagar una cafetera fuera una tarea difícil. Las cápsulas encajan a la perfección en este tiempo: elegantes, rápidas y destinadas a ser olvidadas al instante.

Podría parecer un tema menor. El café es cotidiano, antiguo, aparentemente inocente. Pero las cápsulas han convertido un gesto rutinario en una parábola del consumo moderno: cómo diseñamos la comodidad, externalizamos la complejidad y apenas entendemos sus consecuencias. Seguir el recorrido de una cápsula —desde su origen hasta su final— es internarse en un entramado de química, políticas públicas y costumbres domésticas. Un objeto diminuto que toca casi todos los sistemas que hemos construido.

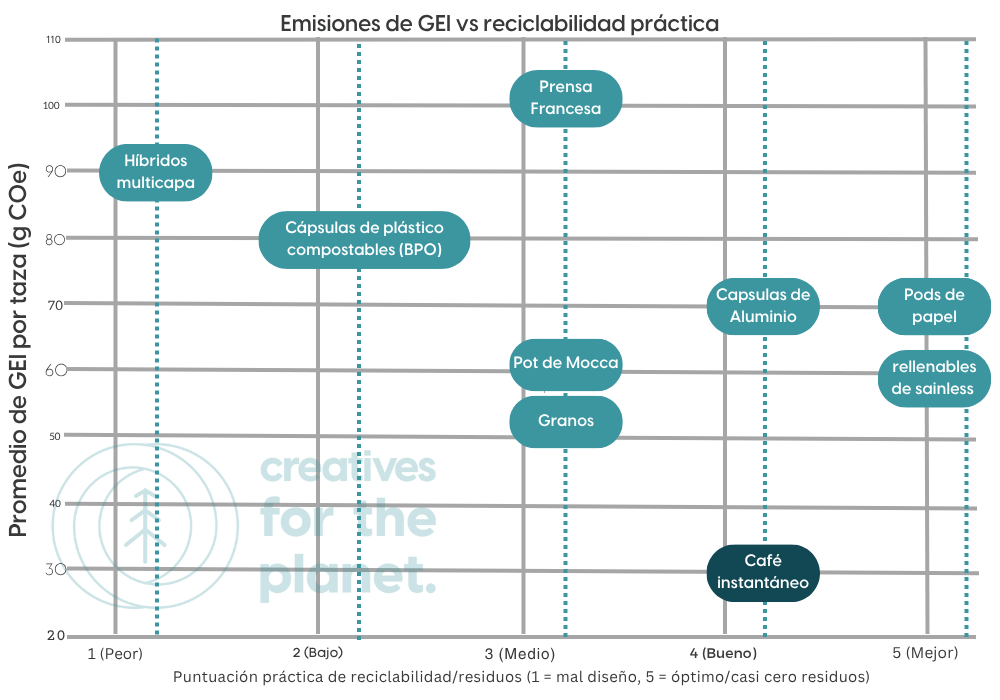

La contabilidad ambiental adora los números. Los análisis de ciclo de vida —esos modelos científicos que calculan cada gramo de carbono— intentan contar la historia completa de una taza: el cultivo y el tueste, el envasado y el transporte, la energía para calentar el agua y el destino final de la cápsula, el papel o los posos. Los resultados son reveladores. El verdadero culpable suele ser el propio café, no el envase, porque la cantidad utilizada por porción determina la mayor parte de la huella. Preparar con precisión puede generar menos emisiones que una prensa francesa rebosante, cuyos restos se enfrían y terminan por el desagüe.

Pero el cálculo cambia cuando hablamos de residuos. Las cápsulas concentran el impacto ambiental en un objeto tangible. Su destino depende no del logotipo, sino de la infraestructura local: de si las plantas de clasificación capturan piezas pequeñas, de si el aluminio o el polipropileno se procesan cerca, y de si lo “compostable” se acepta realmente en el sistema de residuos orgánicos de cada ciudad. Con demasiada frecuencia, la cápsula verde acaba en el contenedor gris.

Cada cápsula es una puerta a una historia mucho más amplia de energía, residuos y responsabilidad.

El mundo de las cápsulas no es monolítico. Las de aluminio, emblema de la categoría, son costosas en energía al producirse, pero infinitamente reciclables si se recogen y funden correctamente. Las de polipropileno, más ligeras, suelen ser demasiado pequeñas para los sistemas ópticos de separación. Las de bioplástico compostable resultan prometedoras, aunque necesitan el calor y las condiciones controladas del compostaje industrial. Las híbridas multicapa, que combinan plástico y aluminio, siguen siendo un callejón sin salida: casi imposibles de separar y reciclar.

Y están las cápsulas blandas tipo “bolsa de té” —Senseo, E.S.E.—: sencillos sobres de café molido entre finas capas de papel. Ocupan un punto intermedio: racionadas como una cápsula, pero hechas de materiales familiares que, si son realmente libres de plástico, pueden ir con los residuos orgánicos y volver a la tierra. Su potencial depende por completo de la honestidad del etiquetado.

En todos los casos, la misma verdad se repite: la huella ambiental depende tanto de cómo las usamos como de los materiales con que se fabrican. Hervir más agua de la necesaria, usar café en exceso o dejar media jarra enfriarse puede anular cualquier avance de diseño.

Mucho antes de que una cápsula encaje en la máquina, la historia del café ya está cargada de consecuencias. El cultivo en regiones tropicales suele implicar deforestación, uso intensivo de agua, pesticidas y mano de obra precaria. Las certificaciones orgánicas o de Comercio Justo pueden mitigar parte de ese daño, pero las cápsulas restringen la elección a lo que decide la marca. Las cápsulas metálicas rellenables —esas rebeldes silenciosas del sistema— devuelven al consumidor o la consumidora la libertad de elegir el grano, llenando una carcasa de acero con el café que mejor se ajuste a sus principios y a su gusto. Usadas cientos de veces, prácticamente borran su propia huella de fabricación.

Las grandes compañías han aprendido a sonar sostenibles. Nespresso presume de cápsulas con más de un ochenta por ciento de aluminio reciclado y de la ampliación del reciclaje puerta a puerta en Francia. Keurig destaca su cambio al polipropileno #5, el mismo plástico de los envases de yogur. Los tostadores artesanales imprimen hojas y tonos terrosos en sus cápsulas compostables, invocando la promesa de una economía circular. Pero la reciclabilidad en el papel no equivale al reciclaje en la práctica. Acceso, participación e infraestructura son los factores que determinan el resultado real.

Los reguladores han empezado a cerrar la brecha entre el marketing y la materia. En Estados Unidos, Keurig fue multada por exagerar la reciclabilidad de sus productos. En el Reino Unido, las autoridades publicitarias prohibieron anuncios que confundían el compostaje industrial con el doméstico. Y en Europa, una nueva normativa de envases exige que para 2030 todos los materiales sean no solo reciclables en teoría, sino efectivamente reciclados a escala real. La responsabilidad, antes depositada en las manos de las personas consumidoras, se traslada poco a poco al sistema en su conjunto.

El mejor método nunca es universal: depende de las políticas publicas de tu ciudad, de tus hábitos y de tu conciencia.

Aun así, es en la cocina donde la política se convierte en hábito. La prensa francesa, símbolo querido del café artesanal, puede rozar el residuo cero si se usa con moderación, aunque su romanticismo a menudo conduce al despilfarro. La moka o la máquina de espresso, con tazas pequeñas y dosis precisas, equilibran eficiencia y ritual. El café instantáneo —tan despreciado por las y los puristas— resulta sorprendentemente limpio: consume poca energía y se conserva largo tiempo.

Las cápsulas de una sola dosis, con todos sus defectos, son eficientes por diseño. Que esa eficiencia se traduzca en sostenibilidad depende de lo que ocurra después. El aluminio funciona bien allí donde realmente se recicla; en otros lugares no deja de ser un residuo brillante. Las cápsulas de plástico solo se reciclan en una minoría de regiones. Las compostables pueden brillar en ciudades que recojan envases orgánicos, pero se convierten en contaminantes donde no existe esa infraestructura. Las híbridas multicapa son casi imposibles de recuperar. Las cápsulas rellenables destacan cuando se usan de verdad, uniendo conveniencia con consumo consciente. Y las cápsulas blandas de papel —hechas de celulosa pura, compostadas en instalaciones industriales o incluso en el compost doméstico— emergen discretamente como una de las opciones más equilibradas: bajo consumo energético, dosis precisas y un cuerpo que puede volver a la tierra. Una pequeña victoria frente a un gran problema.

Mientras los datos climáticos acaparan la atención, persisten preocupaciones menores: microplásticos, contacto con aluminio, calidad del agua. Estos temas importan, pero la historia más profunda es la del diseño. La taza más sostenible es la que se prepara con materiales sencillos, duraderos y aparatos hechos para perdurar. En ese sentido, el verdadero lujo no es la innovación, sino la resistencia.

La armonía no se encuentra en una sola elección, sino en la repetición de gestos pequeños y menos dañinos.

Es fácil convertir este tema en un dilema moral privado, pero los hábitos personales son precisamente donde las normas públicas cobran vida. Cuando las autoridades definen qué es compostable o sancionan las afirmaciones engañosas, transforman la conciencia individual en legislación. Y cuando las personas consumidoras ajustan sus rutinas, negándose a confundir “reciclable” con “reciclado”, empujan esas leyes un paso más allá. La responsabilidad circula en ambas direcciones.

Termino la taza y traduzco la reflexión en práctica. A partir de ahora, adaptaré mi método a mi contexto: una cápsula rellenable cuando necesite rapidez, una moka cuando disponga de tiempo, café instantáneo cuando la eficiencia importe, y cápsulas blandas de papel cuando se alineen la sencillez y el compostaje. Cada elección es pequeña, pero ninguna carece de sentido.

El objetivo no es la pureza: es la conciencia. Reconocer que cada taza contiene no solo cafeína, sino también carbono, trabajo y consecuencias. Exigir que las empresas respalden sus palabras con hechos y que las autoridades las mantengan honestas. Nos hemos convertido en una cultura del botón, impaciente ante el esfuerzo, y quizá el equilibrio del planeta dependa justamente de nuestra disposición a hacerlo: enjuagar, pensar, elegir.

La armonía no se alcanza una vez para siempre; se ensaya a diario, taza a taza, eligiendo el menor daño siempre que podamos verlo con claridad. Mañana, la máquina parpadeará, el agua hervirá y el día planteará sus preguntas. Yo responderé una antes de dar el primer sorbo.